农药能帮农民除虫杀菌灭草,保护庄稼,也能保护市民,杀灭蚊蝇,但用多了会不会危害其他动植物和微生物?甚至影响我们的生态环境?近日,华东理工大学万年峰教授团队联合中国、英文、法国、意大利、丹麦、德国六国科学家,用近百万条数据给出了答案:农药确实会对自然界的其他非靶标生物造成伤害。这项研究近日登上了国际知名科学杂志《自然-通讯》。

农药不仅杀病虫草鼠害,还会伤“无辜”

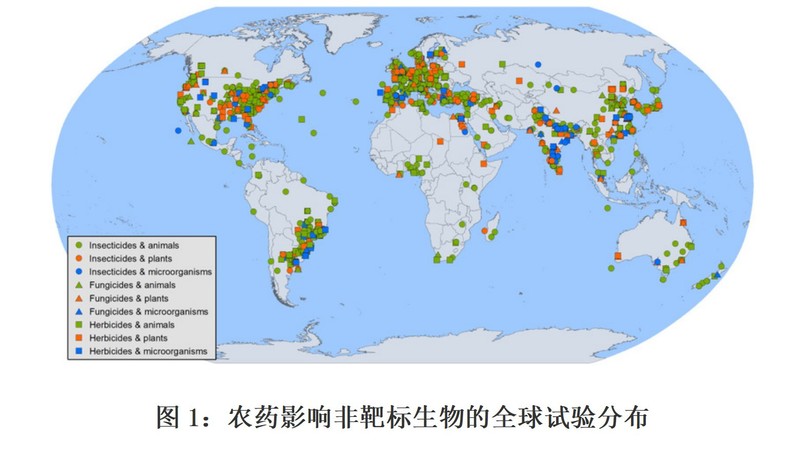

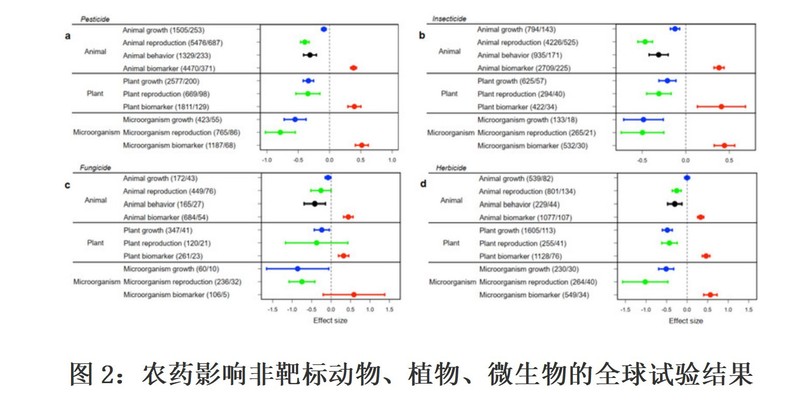

科学家分析了全球近90万农药使用案例,发现常用的杀虫剂、杀菌剂和除草剂在消灭害虫、病菌和杂草的同时,还会伤害到其他“无辜”的动植物和微生物。动物受影响最明显:比如蜜蜂、鸟、蚕、青蛙、鱼、蚯蚓、牲畜等,生长变慢,繁殖减少,有些甚至行动异常。植物也会遭殃:庄稼地里的杂草被除草剂杀死的同时,农作物及其附近其他树木、花卉也可能叶片发黄、长得矮小。土壤里的“小生命”遭破坏:像帮助分解落叶的真菌、让土壤肥沃的细菌,接触农药后数量明显减少。

有人问:“如果严格按照推荐剂量使用农药,还会出问题吗?”研究团队专门做了验证:无论是田里用的剂量,还是水塘边湖泊里的建议用量,依然会伤害部分生物。农药用得越多,伤害越严重。比如杀虫剂剂量翻倍时,对蜜蜂的伤害程度几乎增加一倍有时甚至更多。

研究还发现,温带地区(如我国北方)的农药危害比热带地区(如海南)更严重。科学家推测,可能因为南方温度高、阳光强,农药分解得更快;而北方气候条件下,农药在环境中残留时间更长。

科学家呼吁:少用药 巧用自然

基于这些发现,研究团队提出三大建议。严格管理农药:把山林、农田、草原、湖泊当作一个整体来保护,避免农药“误伤”自然环境。推广“绿色农药”:加快研发对害虫针对性强、对环境影响小的新型农药。向大自然“借力”:玉米和大豆间隔种植,天然防虫。稻田里养鱼养鸭,鱼鸭吃害虫,减少打药。果园种驱虫草,用植物自己的味道赶走害虫。

万年峰教授指出:'这项研究为全球农药减量行动提供了数据基石。未来需加强田间长期监测,平衡粮食安全与生态安全。'目前,团队正与农业农村部合作,将数据库应用于我国农作物病虫害绿色防控标准制定。自2015年我国实施农药使用量零增长行动以来,化学农药年均减幅达3.2%,但生态风险防控仍面临数据支撑不足的挑战。该研究填补了全球农药生态效应量化评估的空白,为《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》的实施提供了关键技术路径。